Un’attività che non conosce crisi

Sulla scorta delle inchieste della Nuova alcune riflessioni che anticipano i dati contenuti nel volume dell’Osservatorio sociale sullo sviluppo e la criminalità in Sardegna (Oscrim) dell’università di Sassari

Sollecitata dalle inchieste della Nuova sul fenomeno dello spaccio a Sassari, intervengo con alcune riflessioni, anticipando dei dati che saranno contenuti nel volume dell’Osservatorio sociale sullo sviluppo e la criminalità in Sardegna (Oscrim) dell’Ateneo turritano e che sarà dedicato alle dinamiche dello spaccio di droghe nell’isola.

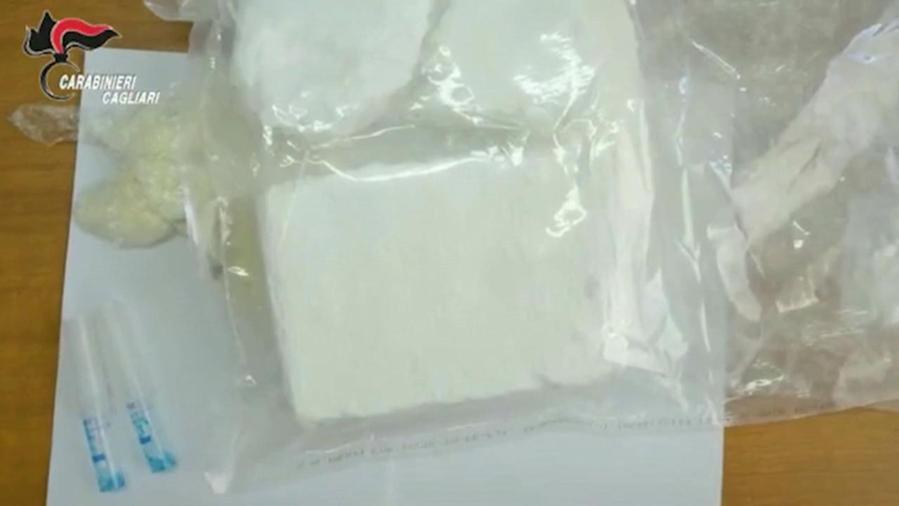

[CAPO-3-1]Numeri che coprono l’arco di tempo 2017/2022 (poco meno di 2000 casi) e che abbiamo ricavato dal monitoraggio quotidiano dei due giornali regionali, confrontati con le fonti ufficiali. Limitatamente allo scorso anno, abbiamo ricostruito 244 casi di ‘centrali’ dello spaccio che hanno interessato 96 comuni sardi. Sappiamo bene, però, che questo dato è sottostimato e perciò ipotizziamo che i comuni coinvolti siano molti di più e non riguardino solo quelli più grandi. Naturalmente le città sono quelle maggiormente interessate, in primis, Cagliari, Sassari e Olbia, con una netta prevalenza del capoluogo regionale dove si concentra il 20% del totale dei casi. I sequestri sono avvenuti in misura prevalente all’interno delle abitazioni (oltre il 50% dei casi) e a seguire nelle strade urbane e/o extraurbane, nei luoghi di lavoro, di intrattenimento ed anche di detenzione. Sono stati individuati 348 autori, quasi tutti maschi, ma con un 10% di donne, dato significativo se lo paragoniamo ad altri fatti criminali dove la presenza femminile è del tutto residuale. La fascia d’età maggiormente rappresentata è quella tra 18 e 29 anni (circa un autore su tre), ma con una presenza di minorenni che appare in crescita. L’età media degli spacciatori è di 36,7 anni, segno della presenza di autori appartenenti a fasce d’età più avanzate: circa uno su cinque (20%) ha tra 50 e 64 anni. Va sottolineato che all’interno di questo universo vi è una quota di individui (14%) che hanno tra loro legami di tipo famigliare, ovvero, ci si può trovare di fronte all’intera o a parte di una stessa famiglia coinvolta nel commercio di stupefacenti. Cosa raccontano questi scarni numeri? Anzitutto, ci dicono che il fenomeno dello spaccio attraversa tutta l’isola e non ha avuto pause neppure nella fase più critica della pandemia. D’altro canto, considerato che lo spaccio è l’atto finale dell’organizzazione del traffico e della produzione di droghe, ciò non costituisce una sorpresa: nel quinquennio 2017/2021 (oggetto del libro L’Isola sotterranea. Tra violenza e narcomercato) sono state sequestrate oltre 132 tonnellate di sostanze stupefacenti e oltre 167 mila piante di cannabis, senza considerare il mercato on-line difficilmente rilevabile, ma in crescita anch’esso. In secondo luogo, i dati ci dicono che i giovani sono la popolazione più coinvolta, ma anche la più vulnerabile, non ultimo perché il confine tra vittima (consumatore) e spacciatore può essere assai labile. Che cosa fare? Non ci sono ricette magiche, come sanno bene i tanti volontari che si occupano di recupero dei tossicodipendenti, ma la prima strada da seguire è sicuramente quella di smantellare le reti del narcomercato, in modo da ridurre la ‘materia prima’ di queste organizzazioni criminali e quindi il giro d’affari: solo per il numero di operazioni di sequestro effettuate dalle forze dell’ordine in Sardegna relative al traffico nel 2019, abbiamo calcolato che il ricavo medio potenziale si sia aggirato intorno a 1.6 milioni di euro. La seconda strada costruire un mix di azioni finalizzate alla riduzione della domanda e rivolte specificamente ai più giovani. Il che significa certamente intervenire sulla prevenzione e sull’informazione, ma anche offrire delle alternative a tutto ciò che rientra nel composito mondo del cosiddetto sballo. Disgraziatamente la seconda strada è molto più complicata della prima sia perché gli attori in campo devono essere tanto pubblici quanto privati, sia perché si ha a che fare primariamente con un modello di società che, quantomeno, è necessario rivisitare criticamente